1.6. Espelhos planos

Um espelho plano é uma superfície plana e lisa, que produz unicamente

reflexão especular, e não difusa. Os espelhos usados em casa costumam

estar cobertos de vidro, para proteger a superfície metálica, mas

vamos admitir espelhos sem nenhum vidro por cima. Como será

demonstrado no exercício 1.4, qualquer ponto

luminoso colocado a uma distância do espelho produz uma imagem

virtual, do outro lado do espelho, à mesma distância do

espelho, e na mesma reta perpendicular ao espelho que passa pelo ponto

luminoso.

Cada objeto produz assim uma imagem virtual no lado oposto do espelho,

sem nenhuma distorção, e com o mesmo tamanho do objeto. Uma imagem

virtual pode ser observada, mas não pode ser projetada num ecrã, como

a imagem real produzida numa câmara escura.

Exercícios resolvidos

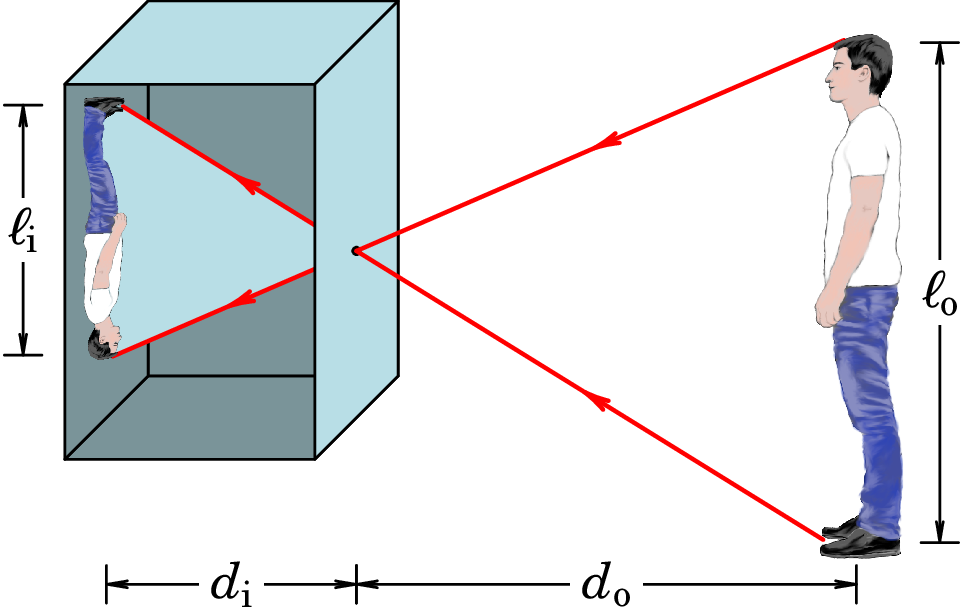

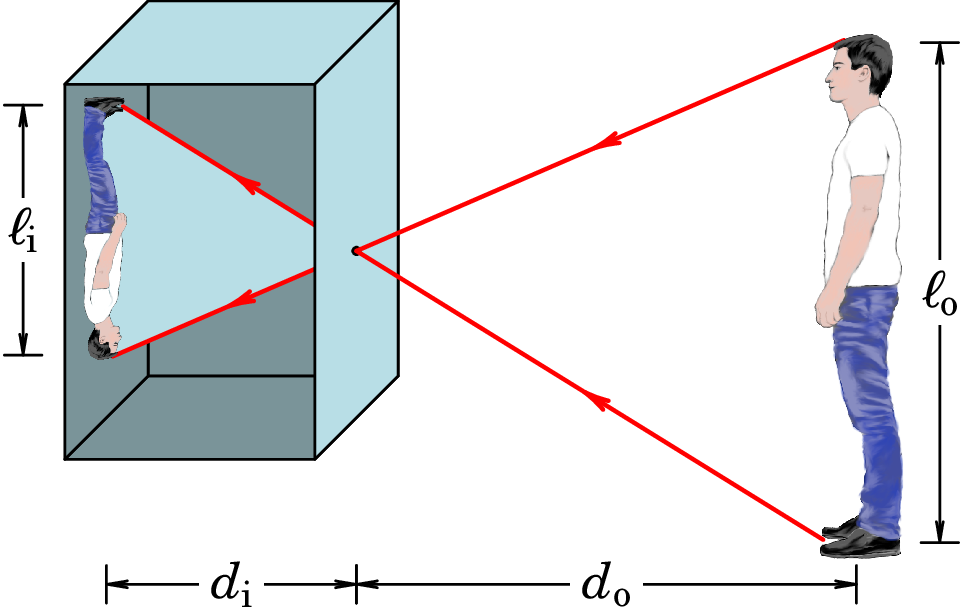

1.1. Numa câmara escura, a parede onde se forma a imagem é vertical e

está a uma distância do orifício. (a)

Demonstre que a relação entre o tamanho de um objeto

vertical e o tamanho da sua imagem, , é igual à

relação entre a distância do objeto até o orifício, ,

e a distância desde o orifício até à imagem,

. (b) Se a distância do orifício até a imagem

for igual a 90 cm, calcule o tamanho que terá a imagem do Sol (o Sol

tem diâmetro de km e está a uma distância de

km da Terra).

Resolução. (a) A figura acima mostra os raios que

produzem as imagens dos dois extremos do objeto. como o ângulo entre

esses raios é o mesmo nos dois lados do orifício, o triângulo

formado pelo objeto e o orifício é semelhante ao triângulo formado

pela imagem e o orifício. A semelhança de triângulos implica:

(b) Substituindo na expressão da alínea anterior a distância

até o Sol, , o tamanho do Sol, , e a

distância até a imagem, cm, obtém-se:

o resultado anterior pode ser corroborado experimentalmente, e

mostra que a luz propaga-se em linha reta até a distâncias tão

elevadas como a distância da Terra ao Sol.

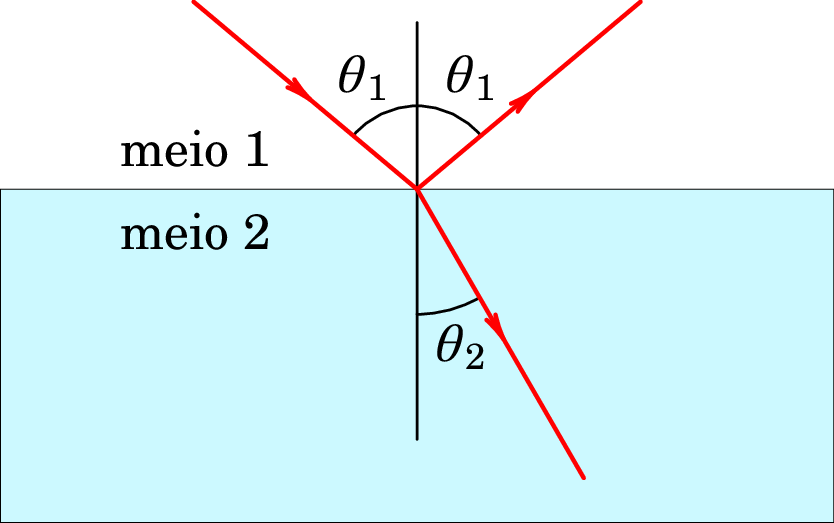

1.2. Um raio de luz, no ar, entra na água com um ângulo de

incidência de 30. Sabendo que o índice de refração da água é

1.333, determine o ângulo de refração.

Resolução. Aplicando a lei de Snell, com índices de refração

, para o ar, e , para a água, temos:

e o valor do ângulo de refração é:

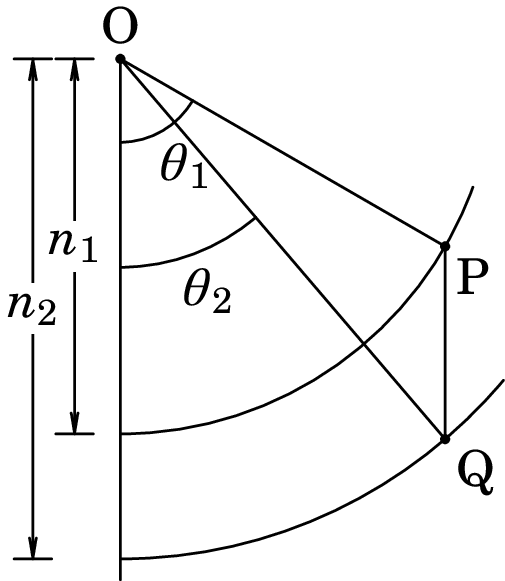

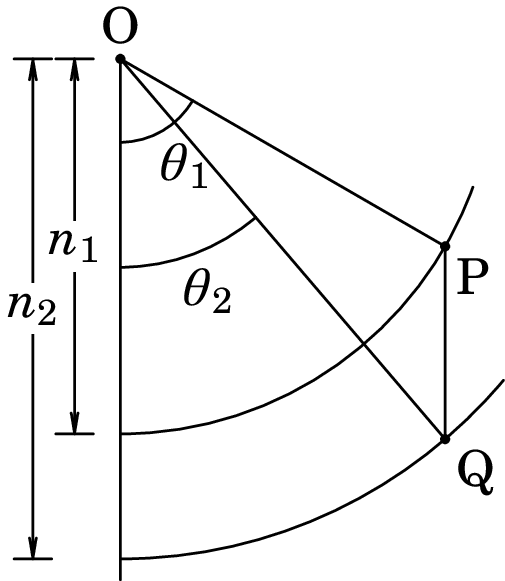

1.3. A figura mostra um método gráfico para determinar o ângulo de

refração de um raio de luz que passa de um meio para outro.

Desde um centro comum O traçam-se dois arcos de círculo com raios

proporcionais aos índices de refração e dos dois meios,

e uma reta que representa a normal à interface entre os meios. A

seguir, traça-se o segmento OP, com um ângulo igual ao

ângulo de incidência do raio no meio 1. Traça-se o segmento PQ,

paralelo à normal entre os dois meios. O ângulo que o

segmento PQ faz com a normal entre os dois meios é igual ao ângulo

de refração. Demonstre que com essa construção geométrica, os

ângulos e verificam a lei de Snell.

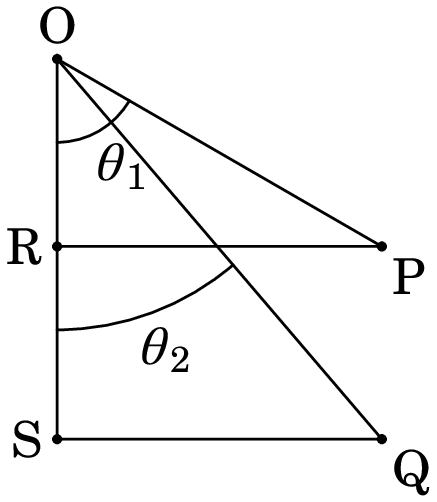

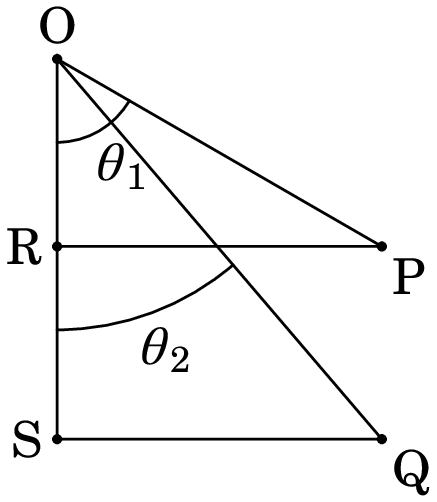

Resolução. A figura seguinte mostra os dois triângulos

retângulos com hipotenusas OP e OQ, iguais aos índices de refração

e dos dois meios, e um dos catetos na direção da normal

ao meio, OS.

Os comprimentos dos catetos RP e SQ são,

Como RS é paralelo a PQ, então , e

igualando as duas expressões anteriores obtém-se a lei de Snell:

1.4. Demostre que qualquer ponto luminoso

próximo de um espelho plano produz uma imagem virtual, no outro lado

do espelho, e que a distância desde o ponto (objeto) até à

superfície do espelho, , é igual à distância

, desde a imagem até à superfície do espelho.

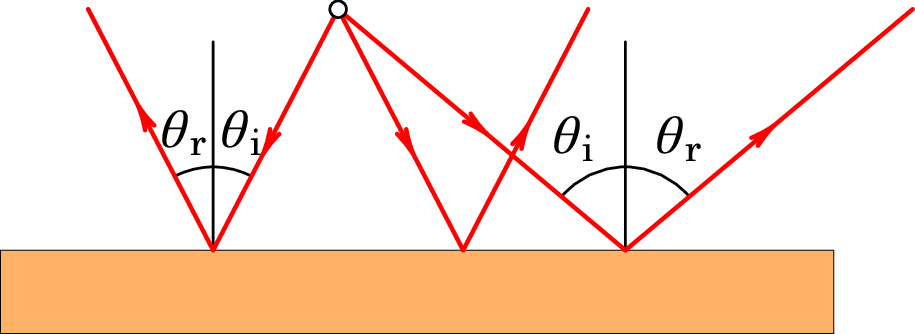

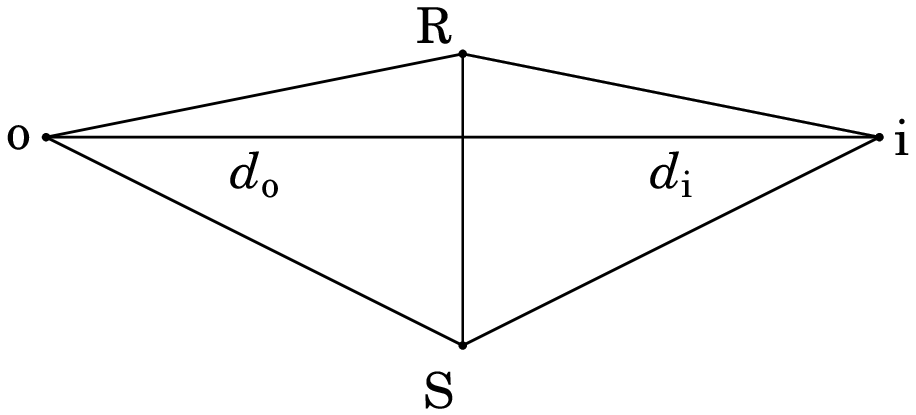

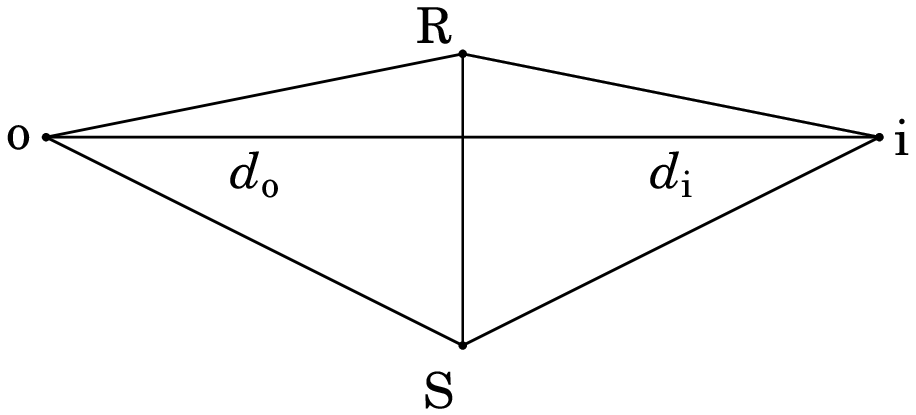

Resolução. A figura seguinte mostra dois raios de luz que

saem do ponto luminoso o, sendo refletidos no espelho, nos pontos R e

S.

Os dois raios refletidos em R e em S parecem vir do ponto comum i,

no outro lado do espelho. Os ângulos de incidência e reflexão do

raio em R são iguais, e são iguais também ao ângulo que o segmento

RI faz com a perpendicular ao espelho ( na figura). E os

ângulos de incidência e reflexão do raio em S são iguais, e são

iguais também ao ângulo que o segmento SI faz com a perpendicular ao

espelho ( na figura). Os ângulos e são ambos

iguais a e, como tal . De forma

semelhante, , porque ambos ângulos são iguais a

. A igualdade da base, RS, e dos dois ângulos nessa

base, implica que os dois triângulos, ORS e IRS, são semelhantes. As

distâncias do ponto e da sua imagem até a superfície do espelho

( e ) são as alturas desses triângulos,

que são iguais, porque os triângulos são semelhantes:

Como não assumimos nenhum ângulo especial ou ,

quaisquer outros dois raios que considerarmos formarão outros dois

triângulos semelhantes com altura (igual a

). A conclusão é que todos os raios refletidos no

espelho parecem vir dum ponto único i, imagem de o, que está à mesma

distância do espelho do que o ponto o.

1.5. Qual é a altura mínima que deverá ter um espelho vertical para

que uma pessoa consiga ver a imagem do seu corpo completo, e como

deverá ser posicionado?

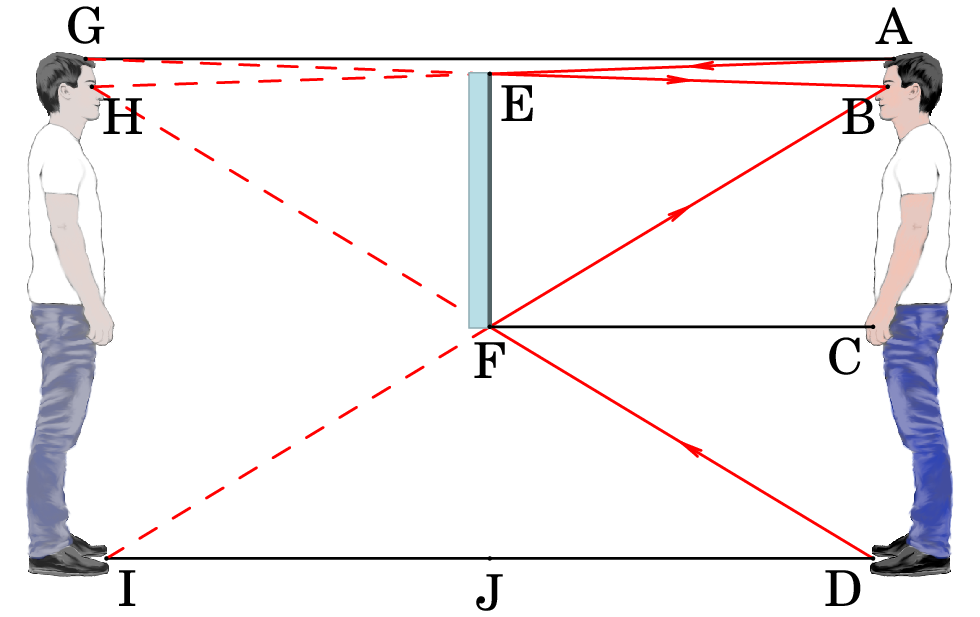

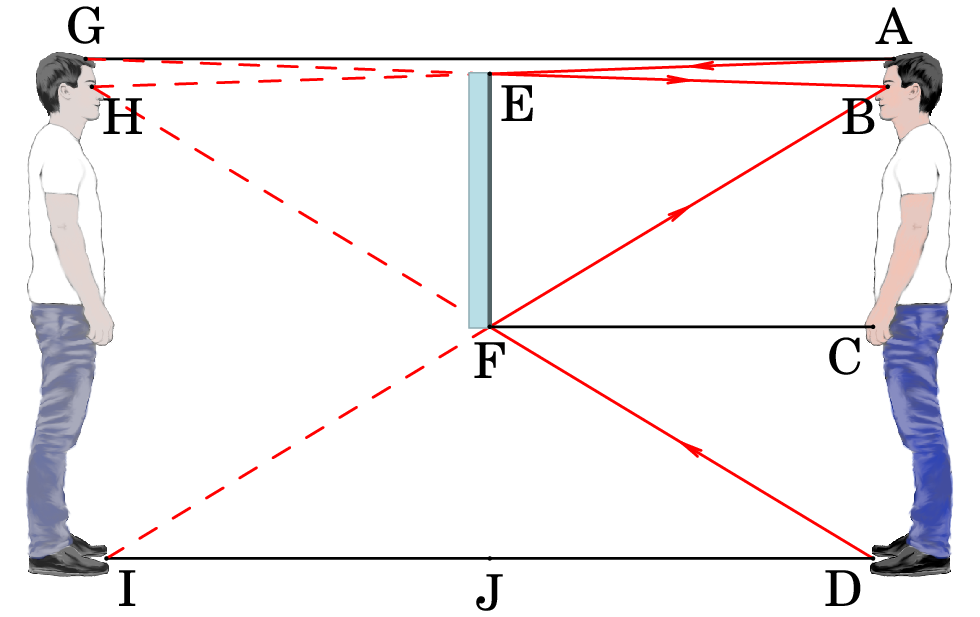

Resolução. A figura seguinte mostra um homem, no lado

direito de um espelho plano e vertical, e a sua imagem no lado

esquerdo do espelho.

Para que o homem possa ver a sua imagem completa, deverá

poder ver os raios DFB e AEB, que partem da parte mais baixa dos

seus pés, e da parte mais alta do seu cabelo, e chegam aos seus

olhos em B. O tamanho mínimo do espelho deverá ser então a distância

entre E e F, onde esses dois raios são refletidos no espelho.

A altura do ponto F, desde o chão, é FJ, igual a CD, que é metade da

altura dos olhos B do homem: FJ=BD/2. E a altura do ponto E é EJ,

igual à altura do homem, AD, menos metade da distância AB entre os

olhos e o ponto mais alto A: EJ=AD-AB/2. O tamanho mínimo do

espelho é:

que é exatamente metade da altura do homem.

A posição onde debe ser colocado o espelho é o o seu ponto mais

baixo à altura HI, ou seja, a uma altura igual a metade da altura

dos olhos do homem.

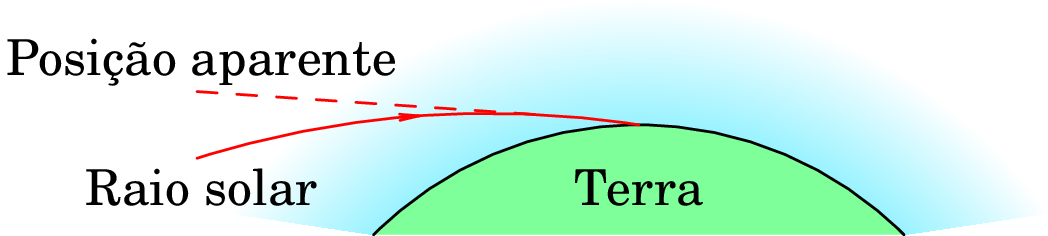

1.6. Um peixe está nadar a 1 m por debaixo da

superfície da água. Determine a que profundidade parece estar a

nadar o peixe, quando visto por uma pessoa fora da água.

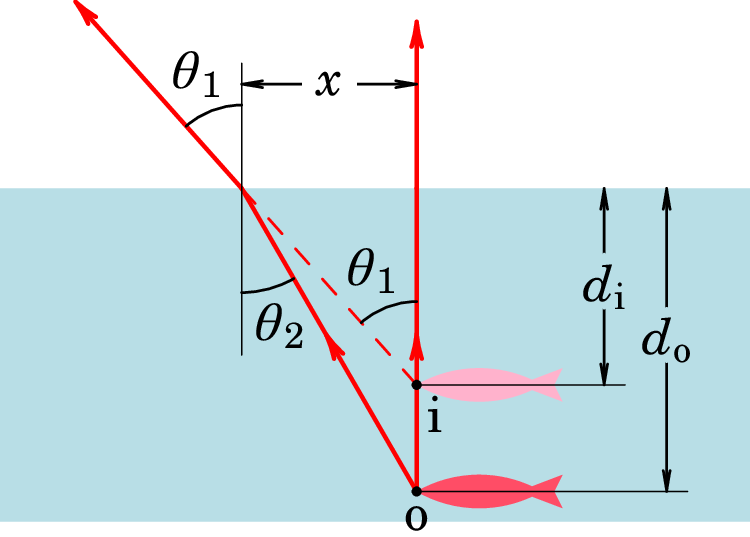

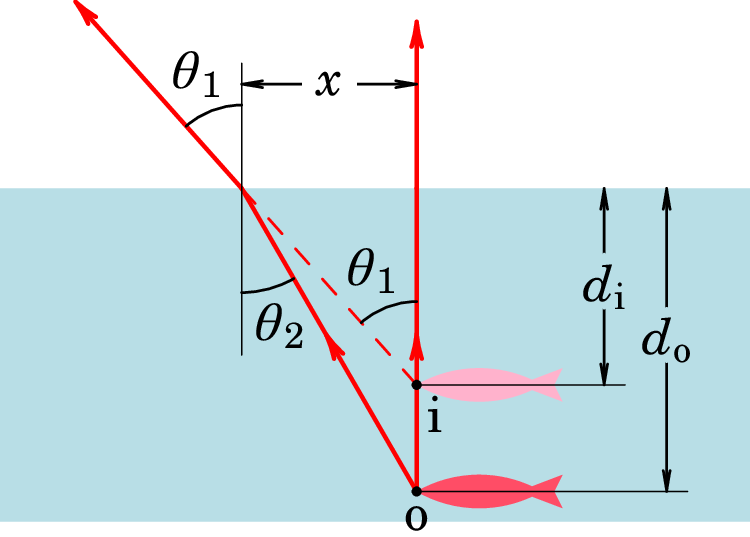

Resolução. A figura seguinte mostra dois raios luminosos

que partem de um ponto "o" no peixe: um primeiro raio vertical,

perpendicular à superfície da água, que atravessa para o ar sem ser

desviado, e um segundo raio que atinge a superfície da água a um

ângulo com a vertical, e sai para o ar formando um ângulo

com a vertical.

A imagem "i" do ponto "o" encontra-se na interseção entre a

prolongação do raio que sai da água com ângulo , e o raio

vertical. Os raios mais luminosos, que contribuem mais para a

formação da imagem, são os que estão mais próximos da vertical (

próximo de zero). Como tal, podemos admitir que os ângulos

e são suficientemente pequenos para podermos

aproximar o seno desses ângulos pelas sua tangentes, que podem ser

calculadas a partir das distâncias , e

na figura:

enquanto que o seno do ângulo é aproximadamente,

Substituindo esses senos na lei de Snell (1.4),

obtém-se:

onde é o índice de refração do ar, é o índice de

refração da água e m é a profundidade à que se encontra o

peixe. O valor obtido para a profundidade da imagem do peixe é:

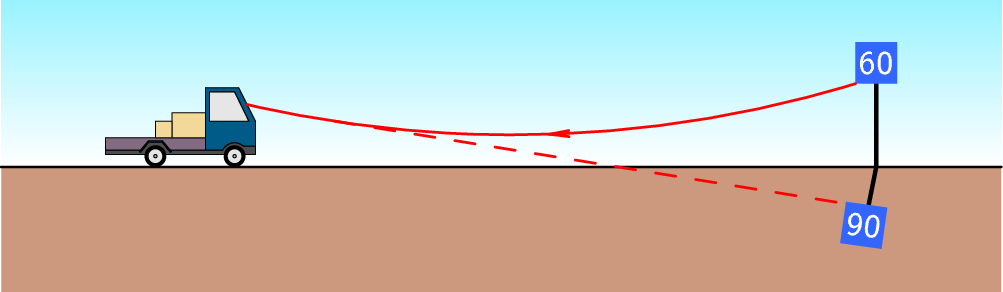

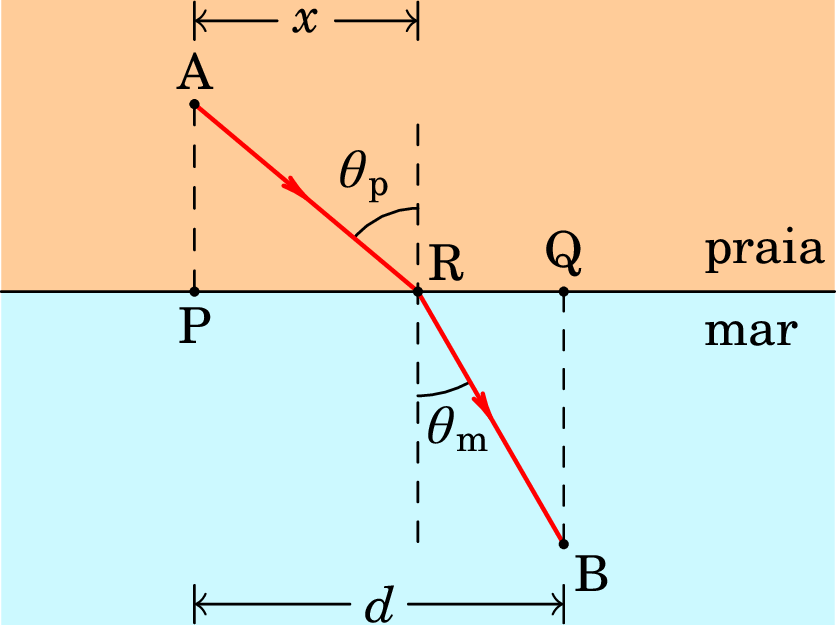

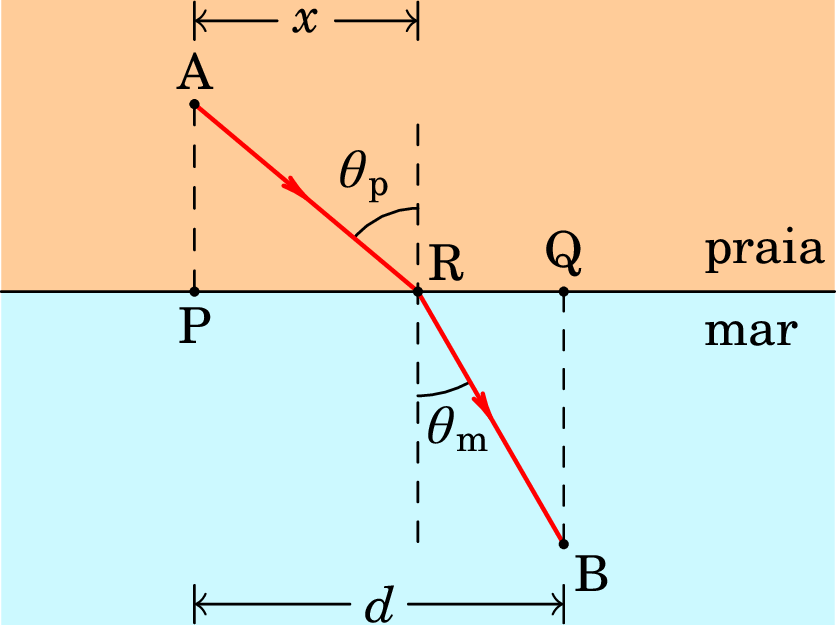

1.7. No ponto A de uma praia encontra-se um

nadador-salvador, enquanto que num ponto B do mar encontra-se um

banhista em dificuldades (ver figura). O nadador-salvador corre na

praia a uma velocidade e nada no mar a uma velocidade

menor, . Qual a trajectória que o nadador-salvador

deve seguir, desde A, para chegar o mais rapidamente possível ao

banhista em B?

Resolução. Não há duvida que se os pontos inicial e final

estão ambos na praia ou ambos no mar, a trajetória mais rápida é um

segmento de reta. Como tal, a trajetória ótima desde A até B serão

dois segmentos de reta, um na praia e outro no mar. Mas os esses

dois segmentos, AR e BR na figura acima, não têm de ser parte dum

mesmo segmento de reta entre A e B. O ponto R encontra-se

unidades à direita de B, e o valor ótimo de é o que faz com que

o tempo desde A até B seja mínimo.

A distância que o nadador-salvador percorre na praia é a hipotenusa

do triângulo APR, igual a,

e o tempo do percurso na praia, desde A até R, é:

De forma semelhante, a distância percorrida no mar é a hipotenusa do

triângulo BQR e o tempo necessário para percorrer essa distância é:

Como as distâncias AP, BQ, e as velocidades e

têm valores fixos (não dependem da posição do ponto

R), a expressão do tempo total, em

função da variável é a seguinte:

E o valor de que faz com que seja mínimo obtém-se derivando

a expressão anterior e igualando o resultado a zero:

e como as expressões nas raízes quadradas são as hipotenusas dos

dois triângulos retângulos, obtém-se:

é igual ao seno do ângulo (ver gráfico

acima), e é o seno de ; podemos também

multiplicar os dois lados da equação por , que é a velocidade

máxima que o nadador atinge quando corre numa pista de

corridas. Como tal, o tempo será mínimo quando a relação entre os

dois ângulos for:

que é idêntica à lei de Snell para os raios de luz. Neste caso os

números e são iguais à relação

entre a velocidade máxima do nadador e a sua velocidade na areia da

praia ou na água do mar.

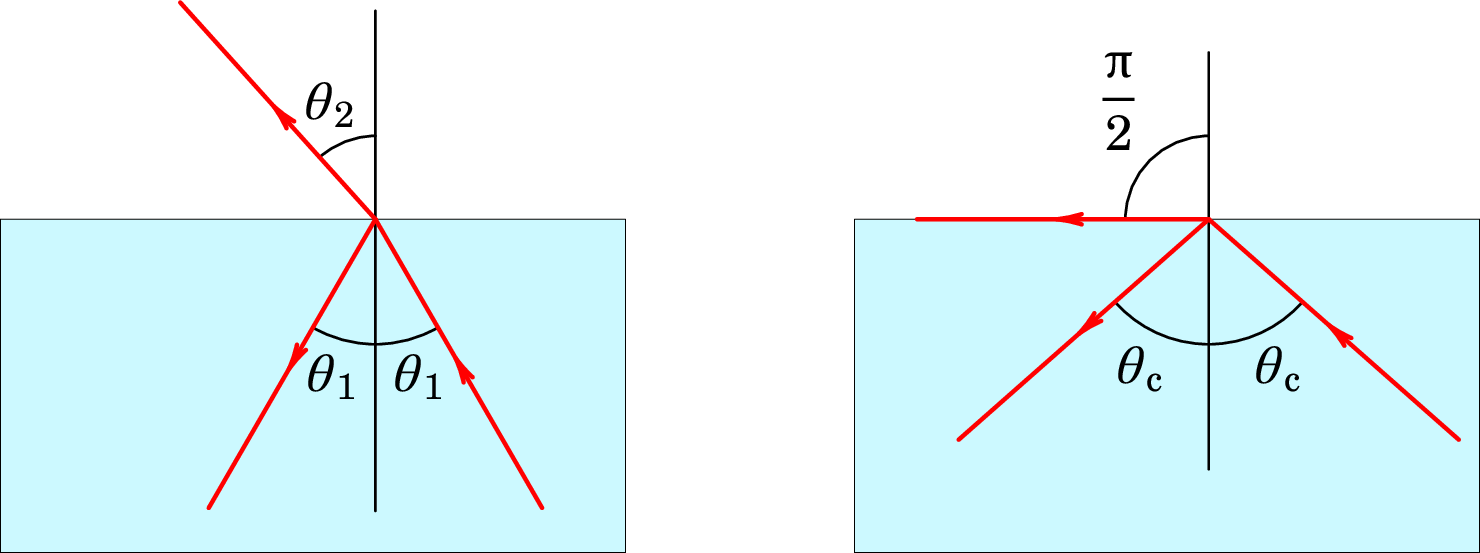

1.8. Determine o ângulo crítico para a luz que passa de vidro, com

índice de refração 1.56, para água, com índice de refração 1.333.

Resolução. Usando a lei de Snell, com ângulo de incidência

e ângulo de refração igual a 90,

1.9. Uma placa de vidro tem 3 cm de espessura e índice de refração de

. Determine o deslocamento lateral de um raio luminoso que

incide na superfície da placa com ângulo de incidência de

.

Resolução. Como pode ver-se na figura seguinte, o ângulo

de refração do raio quando penetra no vidro é o mesmo

ângulo com que incide no outro lado, quando sai novamente para o

ar. Como tal, o ângulo de refração do raio quando sai para o ar é o

mesmo ângulo com que entrou na placa, e os raios que

entram e saem na placa são paralelos.

O desvio lateral é a distância entre a prolongação do raio

que entra e o raio que sai da placa; é também igual ao cateto QR

no triângulo retângulo PQR. Como o ângulo no vértice P desse

triângulo é igual a , o cateto oposto é igual a:

No triângulo PQS, a hipotenusa é igual a:

E substituindo na equação anterior,

Neste caso , e substituindo o índice de refração

do ar, , e o índice de refração do vidro, , na lei

de Snell, obtém-se:

e o desvio lateral do feixe é:

Exercícios adicionais

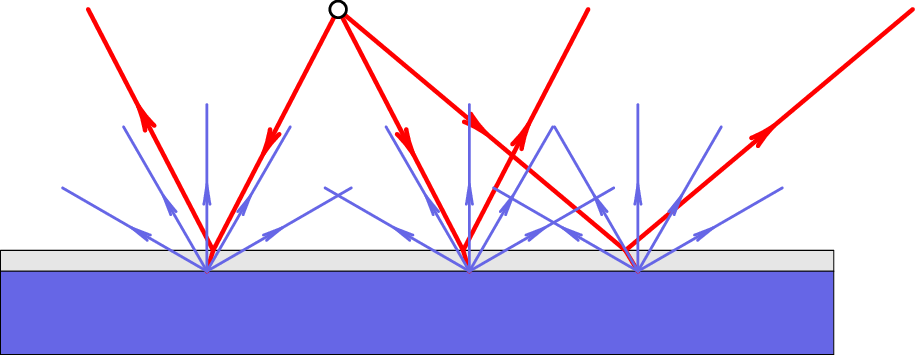

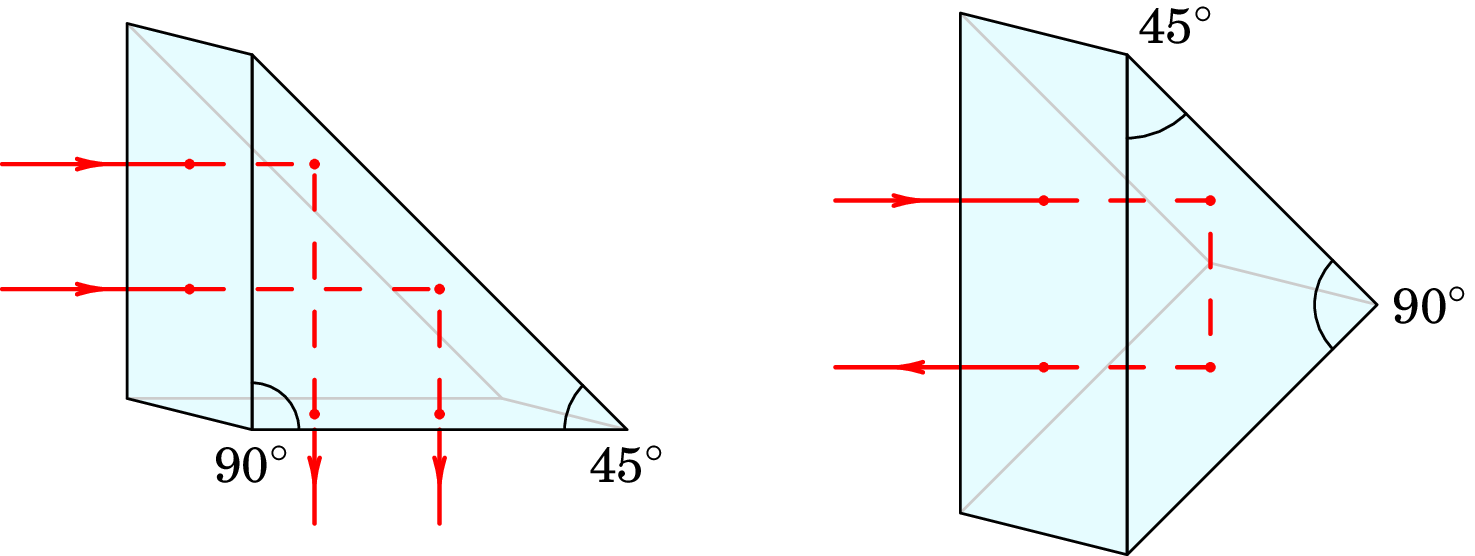

1.10. A figura mostra dois espelhos planos e perpendiculares entre

si. Um raio de luz incide no primeiro espelho, com ângulo de

incidência , sendo refletido para o segundo espelho, com

ângulo de incidência . Demonstre que, independentemente do

valor de ângulo , o raio que sai do sistema dos dois

espelhos é sempre paralelo ao raio que entrou.

1.11. Considere uma pessoa que se encontra imersa numa piscina com

água (n = 1.333). A pessoa vê objectos num círculo de raio R = 2.0 m

por cima da sua cabeça e fora deste círculo a pessoa repara que a

cor da água é da cor das paredes da piscina. A que profundidade se

encontra a pessoa?

1.12. Um homem caminha a 1.3 m/s, aproximando-se de um espelho

plano. Com que velocidade se aproximará a sua imagem dele?

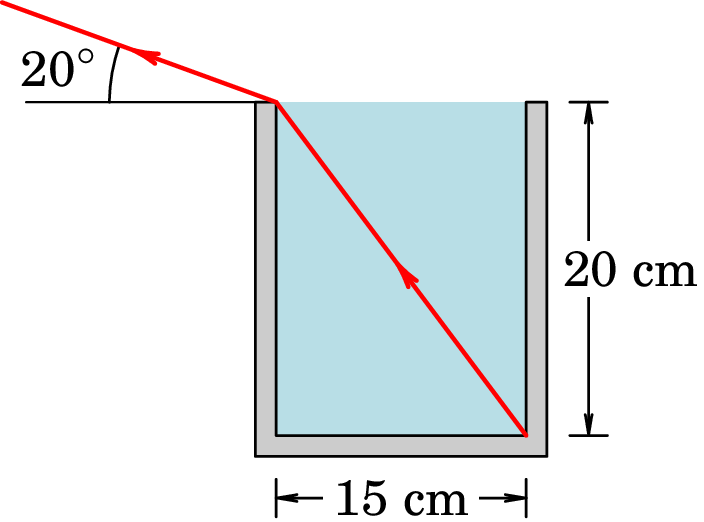

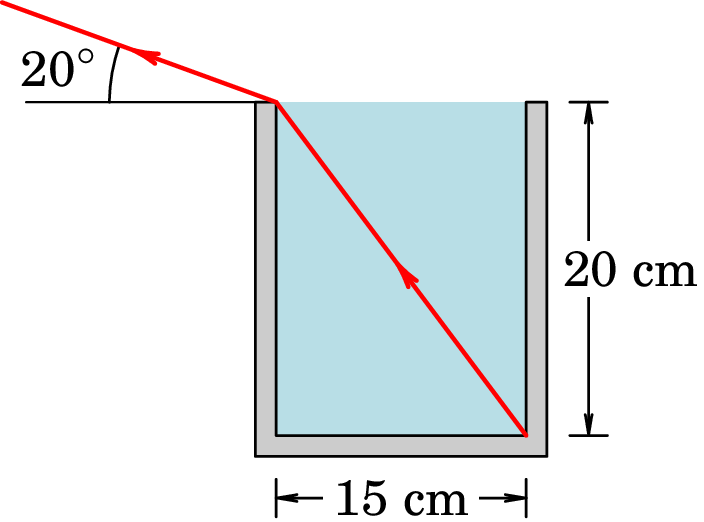

1.13. Para medir o índice de refração de um líquido, preenche-se

completamente com esse líquido um recipiente retangular de 15 cm de

lado e 20 cm de profundidade, e determina-se que o mínimo ângulo

por cima da horizontal em que é possível observar o canto inferior

do recipiente é de . Com essa informação, calcule o índice

de refração do líquido.

Respostas dos exercícios adicionais

1.10. Sugestão: comece por demonstrar que o ângulo é igual a

, e depois demonstre que o raio que entra e o

raio que sai fazem o mesmo ângulo com a horizontal.

1.11. m.

1.12. 2.6 m/s.

1.13. 1.566.